表面波探査法とは

安心・丁寧なヤマト産業の表面波探査法

地盤調査を依頼すると、「地盤改良工事が必要」と判定されることが多くありませんか?

不必要な地盤改良工事は、余計な建築コストとなり、また、環境にも優しくありません。

「面的な荷重に対する地盤の強さ」を精度良く計測できる表面波探査法は、他の調査法に比べ「地盤改良工事が必要」と判定される比率が大幅に低くなります。

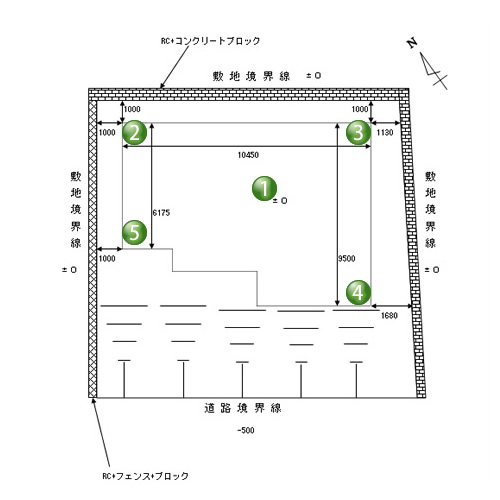

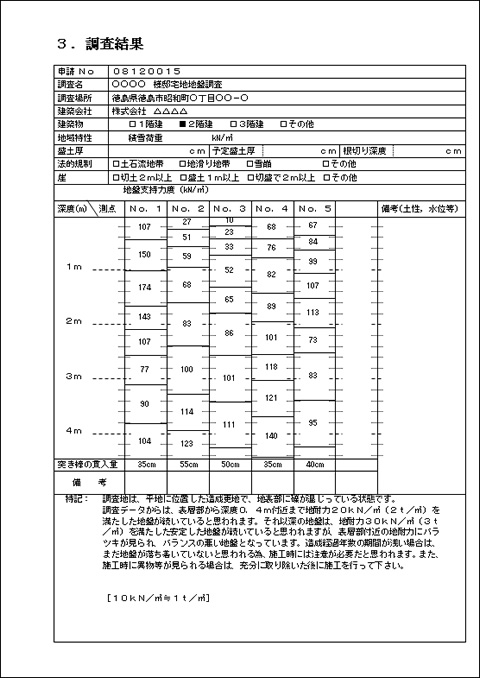

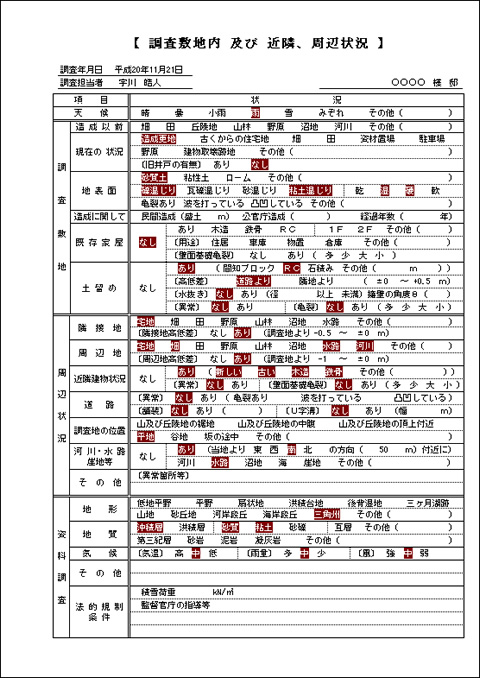

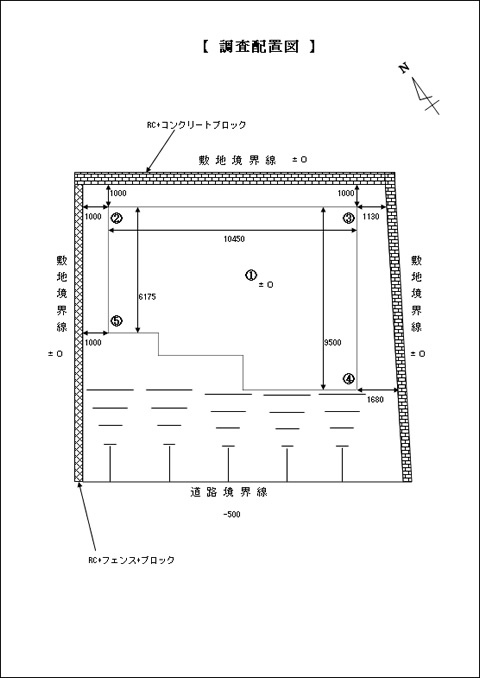

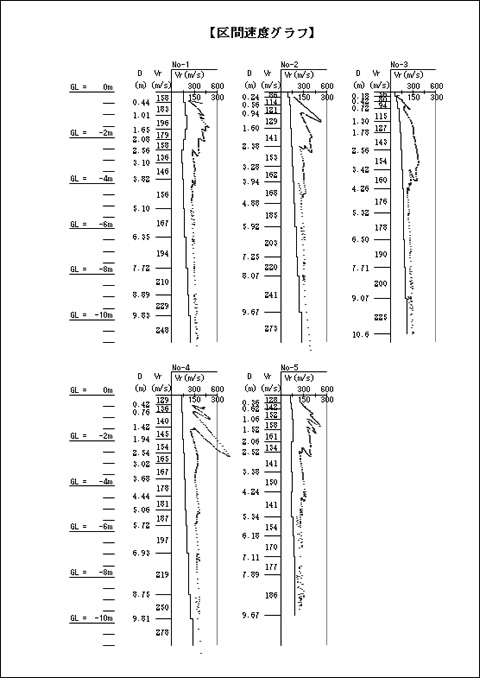

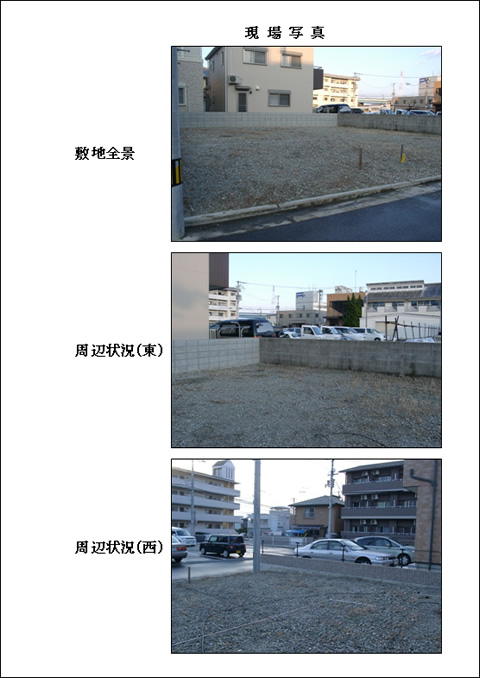

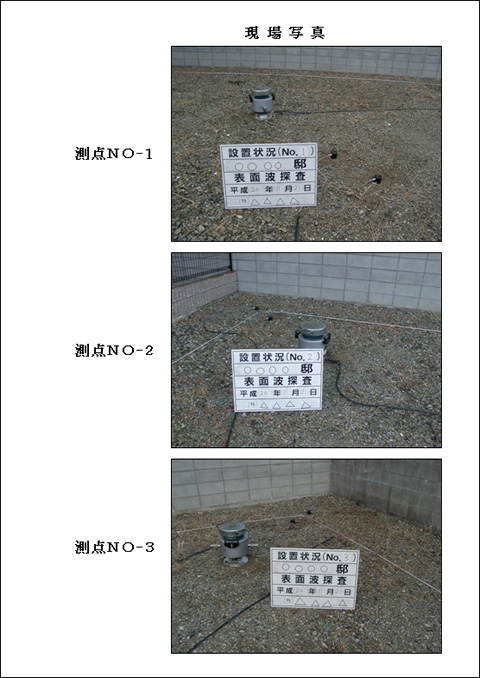

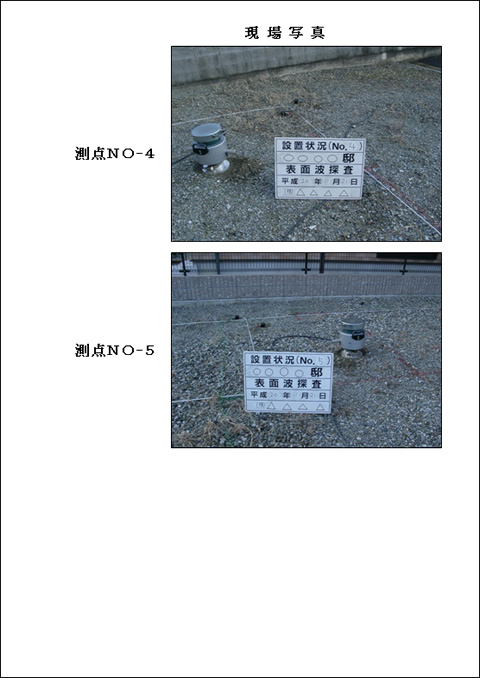

建築予定地内にて五つの地点を測定

建築予定の敷地内を矩形に見立てて、その四隅の四地点と矩形の中心の一地点の合計五地点から計測します。 複数の地点から計測することで、地層の傾斜なども観測することができます。

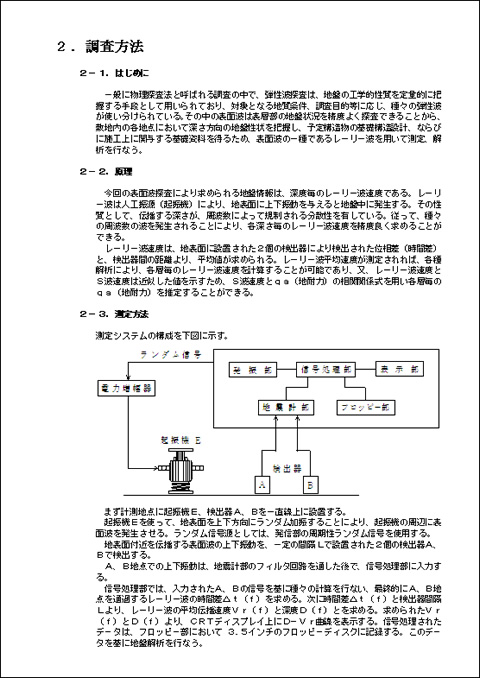

測定者の経験に左右されない正確な結果

表面波探査法では、結果として全て正確な数値が示されます。 これにより、測定者の経験や技量に左右されず、常に正確で揺れのない結果を得られます。

複数の地点で計測するため、敷地を「面」として正しく測定

一般的な地質調査では、ボーリングをする部分一点のみから判断されるため、敷地全体が把握できるわけではありません。 表面波探査法なら、複数の地点を調査し総合的に検査するので、より正確な情報が得られるのです。

スウェーデン方式とは違う

信頼の高精度で施主さまも安心!

スウェーデン方式とは違う、振動の波を使っての調査方式。

大きな違いは、振動の波だから障害物があっても調査可能です。

アスファルトやコンクリート犬走りの上からでも調査可能、確実に10mまで調査出来ます。

高精度に地盤のデータが取れるから、その地盤に改良が必要なのかどうなのかがはっきりわかります。

つまり、改良が必要なら必要最低限の対策案を出させていただきます。

無駄な改良工事で施主様に負担をかけさせません。

地盤保証の方も任意で付けることができ、さらに安心していただけます。(別途要料金)

(財)住宅保証機構の地盤調査報告書としてもお使いいただけますし、鉄骨などの構造計算にも役立ちます!

宅地地盤保証のご案内

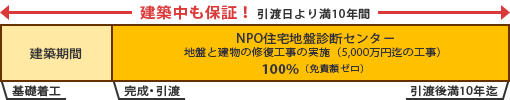

宅地地盤保証【安住α】

●より大きな安心をサポート

-

- 保証内容

- 不同沈下が発生し建物に障害が生じた場合、建物と地盤の修復工事を行います

※修復工事の限度額は5,000万円です

-

- 保証期間

- 建物引渡日の翌日から満10年間(建築期間含む)

-

- 調査方法

- 表面波探査法による地盤調査

-

- 保証対象

- 木造・軽量鉄骨造3階建、地下1階建以下の建物(工場・倉庫を除きます)

延床面積1,000㎡以下・軒高10m以下

※ビイック㈱による解析・判定に則って設計・施工を行った物件に限ります

表面波探査法による地盤調査の結果に基づいて適切な地業・地盤対策・改良工事 基礎の設計・施工を行ったにもかかわらず、不同沈下が発生し建物に障害が生じた場合、地盤と建物の修復工事を行います。

- NPO法人の安心保証

当NPO(特定非営利活動法人)は、約100社の地盤調査会社(法人会員)で構成されています。

たとえ会員企業が倒産したとしても、NPO法人は支障なく運営していくことができます。 - 大手損害保険会社と保険契約を締結

当NPOは、大手損害保険会社と保険契約を締結し、資力の心配なく地盤保証が行える仕組みを構築しております。

- 基礎着工日から保証開始

地盤調査と同時にお申込みいただくことで、基礎着工時から地盤保証が開始します。

建築中の不同沈下に対しても保証が適用されます。 - ビルダー様倒産時はお施主様へ保証

保証期間中に保証加入会社様(ビルダー様・住宅供給業者様等)が倒産した場合には、対象物件のお施主様に対して、保証が引き継がれます。

【地盤保証の概要と手続きの流れ】

-

1.地盤保証にご加入できる方

地盤保証「安住α」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)上の瑕疵担保責任を負う住宅供給者様(引渡業者様)または店舗・事務所の供給者様(引渡業者様)等がご利用することができます。1物件ごとのご加入となります。 -

2.対象物件

木造または軽量鉄骨造で地上3階・地下1階までの建物、かつ延床面積1000㎡以下、軒高10m以下の新築建物が対象となります。店舗・事務所等も対象となります。ただし、工場・倉庫はご加入いただけません。詳細はお問合せください。 -

3.地盤調査

地盤保証「安住α」のご利用にあたっては、NPO住宅地盤診断センター会員企業が行う表面波探査法による地盤調査(支持力・予測沈下量調査)が必要となります。また、地盤調査報告書にはビイック株式会社による基礎考察が添付されていることが必要です。さらに、基礎考察に従った内容の設計・施工を行っていただくことが保証の条件となります。

なお、適切な地盤調査を行うために障害となる要因がある場合、障害要因を排除した後に地盤調査を行うことが必要です。

※障害要因の例:既存構造物が存在する場合、調査後に盛土・切土・埋戻し等の造成予定がある場合、樹木を抜く場合、建物配置内にコンクリートが存在している場合、埋設物を掘り起こす場合、等。 -

4.手続きの流れ

- Step01

-

地盤保証のお申込み

NPO住宅地盤診断センター正会員企業へ地盤調査とともにお申込みください。

- Step02

-

地盤調査報告書の基礎提案、基礎考察に従った地業または地盤対策(補強)工事の実施

基礎考察の中で「表面波探査法による再度の地盤調査が必要」と明記された物件については、地業または地盤対策工事後に、表面波探査法による再調査(効果確認)が必要となります。

- Step03

-

「地盤対策(補強)工事報告書」のご提出 ※地盤対策(補強)工事が必要と判定された物件のみ

地盤対策(補強)工事が必要と判定された物件については、地盤補強工事専門業者に工事をご依頼ください。一部の工法を除き、指定工事会社制は採用しておりません。ただし、小口径鋼管杭等一部の工法については、工事実施前に当NPOと工事施工業者様との間で、施工責任についての覚書を取り交わすことが必要となります。

- Step04

-

「地盤保証書発行申請書」のご提出

地盤保証「安住α」の保証は基礎着工時点から開始し、引渡日から満10年間をもって終了します。物件名および住所が確定次第、「地盤保証発行申請書」をご提出ください。

※着工後に地盤保証のお申し込みをいただいた場合、保証はお申込時点から開始となります。 - Step05

-

「地盤保証書」の発行

保証書が到着したら内容をご確認の上、大切に保管してください。

※地盤保証書の発行には、事前に地盤保証料のお支払いが完了していることが必要です。

※保証書の再発行には2,000円(税抜)の手数料を頂戴いたします。

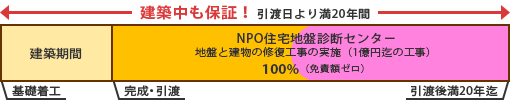

宅地地盤保証【安住PLUS-L】

●20年保証で大きな安心を長期にサポート

-

- 保証内容

- 不同沈下が発生し建物に障害が生じた場合、建物と地盤の修復工事を行います

※修復工事の限度額は5,000万円です

-

- 保証期間

- 建物引渡日の翌日から満20年間(建築期間含む)

-

- 調査方法

- 表面波探査法による地盤調査

-

- 保証対象

- 建物の用途制限なし

地上4階建て地下1階建て以下、他構造制限なし(但し、べた基礎または布基礎に限ります)延床面積1,000㎡以下 ※ビイック㈱による解析・判定に則って設計・施工を行った物件に限ります

表面波探査法による地盤調査の結果に基づいて適切な地業・地盤対策・改良工事 基礎の設計・施工を行ったにもかかわらず、不同沈下が発生し建物に障害が生じた場合、地盤と建物の修復工事を行います。

- NPO法人の安心保証

当NPO(特定非営利活動法人)は、約100社の地盤調査会社(法人会員)で構成されています。

たとえ会員企業が倒産したとしても、NPO法人は支障なく運営していくことができます。 - 大手損害保険会社の保険契約証明書を物件ごとに発行

当NPOは、大手損害保険会社と保険契約を締結し、20年間資力の心配なく地盤保証が行える仕組みを構築しました。

物件ごとに地盤保証書とともに大手損害保険会社との保険契約が存在することを証明する「保険契約証明書」を添付いたします。 - 基礎着工日から保証開始

地盤調査と同時にお申込みいただくことで、基礎着工時から地盤保証が開始します。

建築中の不同沈下に対しても保証が適用されます。 - ビルダー様倒産時はお施主様へ保証

保証期間中に保証加入会社様(ビルダー様・住宅供給業者様等)が倒産した場合には、対象物件のお施主様に対して、保証が引き継がれます。

【地盤保証の概要と手続きの流れ】

-

1.地盤保証にご加入できる方

地盤保証「PLUS-L」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)上の瑕疵担保責任を負う住宅供給者様(引渡業者様)または店舗・事務所の供給者様(引渡業者様)等がご利用することができます。1物件ごとのご加入となります。 -

2.対象物件

地上4階・地下1階までの建物(他構造制限無)、かつ延床面積1000㎡以下、の新築建物が対象となります。店舗・事務所等も対象となり、建物の用途制限はございません。 -

3.地盤調査

地盤保証「PLUS-L」のご利用にあたっては、NPO住宅地盤診断センター会員企業が行う表面波探査法による地盤調査(支持力・予測沈下量調査)が必要となります。また、地盤調査報告書にはビイック株式会社による基礎考察が添付されていることが必要です。さらに、基礎考察に従った内容の設計・施工を行っていただくことが保証の条件となります。

なお、適切な地盤調査を行うために障害となる要因がある場合、障害要因を排除した後に地盤調査を行うことが必要です。

※障害要因の例:既存構造物が存在する場合、調査後に盛土・切土・埋戻し等の造成予定がある場合、樹木を抜く場合建物配置内にコンクリートが存在している場合、埋設物を掘り起こす場合、等。 -

4.手続きの流れ

- Step01

-

地盤保証のお申込み

NPO住宅地盤診断センター正会員企業へ地盤調査とともにお申込みください。

- Step02

-

地盤調査報告書の基礎提案、基礎考察に従った地業または地盤対策(補強)工事の実施

基礎考察の中で「表面波探査法による再度の地盤調査が必要」と明記された物件については、地業または地盤対策工事後に、表面波探査法による再調査(効果確認)が必要となります。

- Step03

-

「地盤対策(補強)工事報告書」のご提出 ※地盤対策(補強)工事が必要と判定された物件のみ

地盤対策(補強)工事が必要と判定された物件については、地盤補強工事専門業者に工事をご依頼ください。一部の工法を除き、指定工事会社制は採用しておりません。ただし、小口径鋼管杭等一部の工法については、工事実施前に当NPOと工事施工業者様との間で、施工責任についての覚書を取り交わすことが必要となります。

- Step04

-

「地盤保証書発行申請書」のご提出

地盤保証「PLUS-L」の保証は基礎着工時点から開始し、引渡日から満20年間をもって終了します。物件名および住所が確定次第、「地盤保証発行申請書」をご提出ください。

※着工後に地盤保証のお申し込みをいただいた場合、保証はお申込時点から開始となります。 - Step05

-

「地盤保証書」および「保険契約証明書」の発行

保証書および保険契約証明書が到着したら内容をご確認の上、大切に保管してください。保険契約証明書の発注者様・物件名・住所等は調査お申込み時の内容となります。

※地盤保証書の発行には、事前に地盤保証料のお支払いが完了していることが必要です。

※保証書の再発行には2,000円(税抜)の手数料を頂戴いたします。付保証明書の再発行はいたしかねます。

まもりすまい保険 地盤保証制度

●「地盤保証」を保険でサポート

-

- 保証内容

- 登録地盤会社の考察により地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合、次の事項について、保険会社から登録地盤会社に保険金が支払われます。

○不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事

○不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補正事

○仮住居費用

○その他、身体・財物にかかる員割賞費用

※ただし、登録地盤会社(被保険者)が倒産等の場合は、保険金は支払われませんので、ご注意ください。(届出事業者様・住宅取得者様からの直接請求はできません。

-

- 保証期間

- 住宅の基礎工事の着工日から始まり、住宅を引渡してから10年間が経過する日まで

-

- 契約条件

- まもりすまい保険をご利用になる一戸建住宅を建設する地盤。

※共同住宅等(長屋建て住宅・重ね建て住宅を含む)の地盤は保険の対象となりません。

※まもりすまい保険の申し込みを取り下げる場合は、地盤保証制度もご利用になれません。

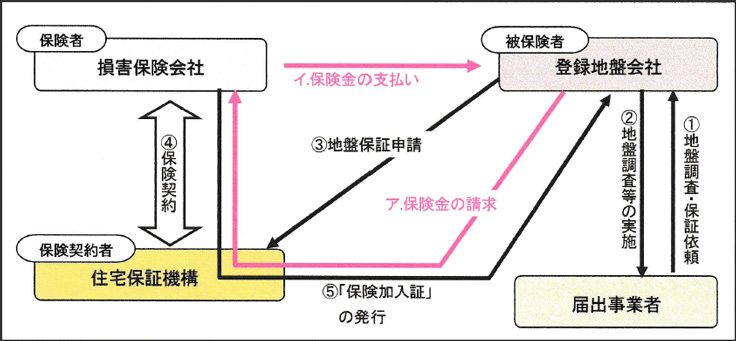

【地盤保証制度】

住宅保証機構が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金としてお支払いします。

【地盤保証制度の概要と登録の流れ】

-

1.お支払い保険金額

支払い保険金額 =

( 対象となる費用 - 10万円 ※1) × 80% ※2※1免責額 ※てん補率

*1事故あたりの保険金支払い限度額5,000万円

(うち、地盤補強工事費用は最大2,000万円まで。仮住居費用は最大50万円まで。)

*地盤会社1社あたりの保険金支払い限度額1.5億円/1年間

*全地盤会社への保険金支払い限度額の合計5億円/1年間 -

2.保険の利用にかかる費用

(地盤会社登録料)…1年間有効

新規登録料54,000円(税込み)更新登録料27,000円(税込み) -

3.登録の流れ

- Step01

-

登録地盤会社の登録

地盤会社は機構に登録されます

- Step02

-

地盤調査・保証の依頼

届出事業者から登録地盤会社ヘ届出事業者は登録地盤会社へ地盤調査、保証の利用を依頼します。

- Step03

-

地盤調査の実施

- Step04

-

地盤調査報告書の送付

登録地盤会社より届出事業者へ送付します

地盤補強工事の実施

必要な場合、登録地盤会社は地盤補強工事を実施します。

- Step05

-

地盤保証制度の申請

登録地盤会社から事務機関ヘ併せて届出事業者はまもりすまい保険契約の申し込みを行います。

保証期間

基礎工事着工日に始まり

住宅の引渡日から10年間- Step06

-

基礎工事着エ

- Step07

-

現場検査の実施

基礎配筋工事完了時(1回目)地盤報告書に基づき、機構の現場検査員が適切な基礎形式を選択しているか等、確認します。

- Step08

-

地盤保証料の引落し

登録地盤会社の口座より機構は、登録地盤会社の口座より保証料の引落としを行います。(申請月の翌月26日)

- Step09

-

竣工

「保険加入証の発行」

登録地盤会社へ

住宅の引渡し

機構は、登録地盤会社へ「保険加入証」を発行します。登録地盤会社は、届出事業者に「保険内容説明書」をお渡じし、保険内容について説明します。

また、届出事業者には、地盤保証付きと記載された「まもりすまい保険保険証券」が発行されます。 - Step10

-

保険期間終了

(住宅の引渡日から10年が経過する日)

トーセ・フィールド住宅地盤保証

●他では得られない 品質保証

-

- 保証期間

- 対象建物の基礎工事着工の日に始まり、対象建物の建設工事完了の日から11年を経過した日に終了します。

-

- 保証対象

- 住宅用地(併用を含む)の造成を対象として、施工前調査・施工工事・地盤調査・地盤補強工事に起因して、対象建物並びに第三者身体、財物の損壊が生じた場合に、被保険者の法律上の責任を担保する。

-

- ご利用のメリット

- ● 住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が被保険者です。

● 万一施工会社が無くなった場合も、住宅取得者様に対する補償の継続が可能です。

●「 調査」「解析」「判定」に一定の基準を設け、その基準に従って判定をいたしますので公平・中立です。

地盤調査+補償をセットにしたシステム

住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(補修義務)を負担することによって被る損害に対して、事業者に保険金が支払われます。

しかし、住宅瑕疵担保責任保険では、地盤に係る事故は免責となっており、住宅事業者等が事故修理費用等を支払わなければなりません。それらのリスクを回避する為の補償が当社の住宅地盤保証システムです。

「住宅地盤保証システム」は単独利用「地盤調査+地盤補償」となりますので、全ての保険法人の住宅瑕疵担保責任保険の免責部分の地盤に起因した事故に対する上乗せの補償として組み合わせることができます。

【システム・お申込の流れ】

-

1.システムの流れ

- Step01

-

調査

建設予定地の現在・過去、周辺状況から地盤の性状まであらゆる角度から調べ上げ、データ化します。

- Step02

-

解析

調査データを独自のノウハウと経験により解析。計画された基礎形状が建物にふさわしいかどうか、また安全性を満たしていなければ、それを補う工法をご提案します。

- Step03

-

報告

適切な基礎仕様をプランニングし、お客様に対して詳細をわかりやすくご報告します。

対策

報告書にそって計画された基礎補強工事や地盤改良工事を、高いスキルを有するプロフェッショナルが仕上げます。

※宅地を対象として、地盤品質基準に合格した場合、証として保証書を交付します。 - Step04

-

補償

報告書の基礎仕様判定どおりに工事がなされた物件は、補償期間内で最高3億円の補償が得られます。さらに10年ごとに再調査することで、最長30年まで継続できます。

(減額条件があります。)

-

2.お申込の流れ

- Step01

-

届出に必要な書類 ※1

被保険者としての事業者証(締結証明)発行依頼書提出。

- 取次店(地盤業者を含む) もしくは当社へ

- 締結証明発行

- Step02

-

地盤調査の申込み ※2

地盤調査の申込み。

案内図・配置図・平面図・申込書・基礎伏図・基礎断面図取次店(地盤業者を含む)または当社へ FAX送信、郵送

- Step03

-

調査日設定

図面等の確認。

・調査日時連絡

・計画地調査 - Step04

-

審 査

保証申込書・審査依頼書・調査報告書(補強工事設計内容書)を、取次店(地盤業者を含む)が審査室へ提出。

- 補強工事有り

- 設計内容審査合

- 補強工事実施完了

- 施工報告書提出

- 施工品質基準に合格

- 補強工事無し

- 地盤品質基準に合格

- Step05

-

保証書発行 ※3

- Step06

-

基礎着工造成工事

- Step07

-

建築工事完了引渡し

※1 住宅地盤保証システムを利用するには対象住宅を建築または販売しようとする事業者が(株)トーセ・フィールドサービスに届出をする必要があります。

※2 地盤調査のお申し込みは、調査希望日より1 週間前までにお願い致します。

※3 分譲住宅の場合、保証書の記載事項に変更が生じた場合変更届を提出してください。(有料) -

●事業者の届出手続き

事業者証(締結証明)発行依頼書を当社取次店(地盤業者を含む)までご提出いただくか、または当社までご郵送ください。

住宅地盤保証システムのご利用に先立ち、当社営業店または取次店から契約内容、重要事項説明、補償事故が発生した場合の対応についてのご案内を行います。

・必要書類を当社が受理した場合、事業者証(締結証明)を送付いたします。

・事業者証(締結証明)に記載される届出事業者番号は、保証申込書等にご記入いただく番号です。事業者証(締結証明)は大切に保管してください。

被保険者としての事業者証(締結証明)発行依頼書は、前年度の補償対象建物リストを添付の上、毎年更新いたしますので、複写を保存しておいてください。

●地盤調査+補償申込に必要な書類

1. 保証申込書 1部 2. 各図面等

住宅事業者様は、上記書類を当社又は取次店に送付してください。

地盤調査後の「補償申込」に必要な資料地盤調査報告書・工事報告書+保証申込書

補償の申込は、対象住宅1棟ごとに届出事業者様又は取次店が審査室もしくは当社営業店に行ってください。

(審査結果によりお引き受けできない場合もあります。) -

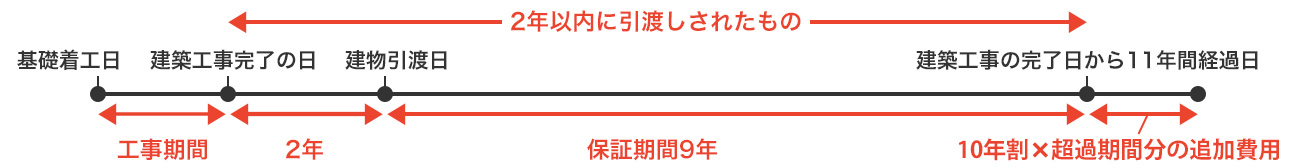

●補償期間

対象建物の基礎工事着工の日に始まり、対象建物の建設工事完了の日から11年を経過した日に終了します。

住居専用戸建住宅(併用を含)、分譲住宅ともに「建設工事完了の日から2年以内に引渡されたものに限る」とします。

(ただし、「補償責任期間は建設工事完了の日から11年を経過した日」までとします。)

【特認契約】建設工事完了の日から2年を超えた住居専用戸建住宅(併用を含)、分譲住宅の補償

建設工事完了の日から2年を超える住居専用戸建住宅(併用を含)、分譲住宅に補償を付ける場合は補償責任期間内に住宅事業者様の費用負担にて規定の調査を行った後、当社基準をクリアした物件については、補償可能です。

この場合住宅購入者様に10年保証を付けるには補償料の10年割×期間の追加費用が発生いたします。保証書の発行は、特に指定をいただかない限り『補強工事なしの場合:地盤調査審査完了の日』『補強工事ありの場合:施工審査完了の日』をベースに発行。

(保証書の所在地は建物所在地を記載いたします。)共同住宅 賃貸住宅ともに住戸毎の区分所有に関わらず、「対象建物の基礎工事着工の日に始まり、建設工事完了の日から1年以内に引渡されたものに限る」とします。

ただし「引渡し日(約定日)から10年を経過した日まで」とします。(追加費用にて延長可)造成地まるごと保証:住宅地の造成工事の着工日から始まり、造成地を引渡した日から12年が経過する日までとします。

(追加費用にて延長可)